MALAYSIA-JAPAN

ENVIRONMENT WEEK

開催報告

ダイジェスト動画

日本・マレーシア環境ウィークを開催。

3日間で総勢800名超えが参加!

環境ウィークは、日本とパートナー国の環境担当省庁が連携し、ハイレベルの政策対話、展示会、ビジネスマッチング、セミナーなどを一体的に開催するイベントです。環境インフラのトップセールスを行うとともに、両国における環境ビジネスの機会を効率的かつ効果的に創出することを目的としています。

2017年以来、アジア各国で開催されており、2025年10月15日~17日には、マレーシア国天然資源環境サステナビリティ省との共催で、日本・マレーシア環境ウィークがクアラルンプールで開催されました。

日本・マレーシア両政府をはじめ、地方自治体、民間企業、研究機関、国際・地域機関、NGOなど多様なステークホルダーが参加し、両国の環境課題への理解を深めるとともに、グリーンビジネスの成長に向けた協力の可能性を探りました。

なお、本イベントはInternational Greentech & Eco Products Exhibition and Conference Malaysia (IGEM) という、アジアにおける大規模なグリーンテクノロジーやエコソリューションの博覧会の一部として開催され、IGEM参加者も環境ウィークに多く足を運ばれていました。

この記事のコンテンツ

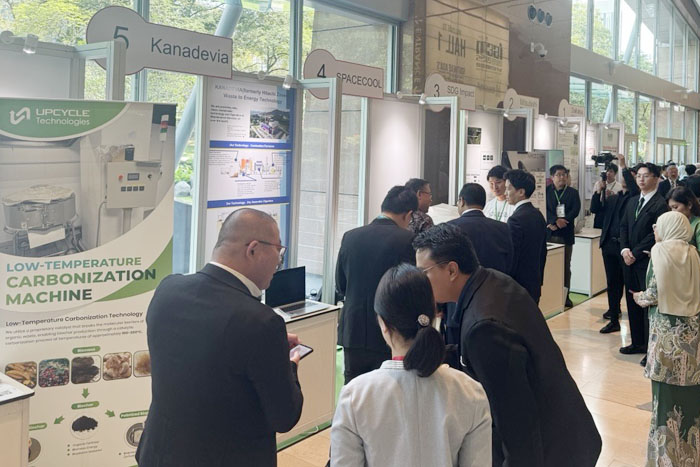

日本企業が自社の技術力をアピール

省エネルギー、気候変動の緩和・適応、廃棄物管理、水環境の改善といった分野の最前線で活躍する日本企業が、マレーシア現地の環境課題解決に向けた、自社の技術・ソリューション活用について、ビジネスピッチや、各テーマ別セミナーの中で、アピールしました。

セッション後には、登壇企業との直接のコンタクトを取りたいという参加者からのお問い合わせや、実際に展示ブースにて直接の商談につながったという声も聞かれました。

両国の若者と地域関係者による、地域レベルでのグリーントランスフォーメーションに向けた知識共有と対話

本セッションでは、「再生可能な都市に向けて:福島が持つ可能性を活かして」をテーマに、地域再生と脱炭素化を両立させた新たな都市モデルの形成について議論しました。災害からの復興を遂げた福島県が、再生可能エネルギーと地域経済の活性化を結びつけた「再生型都市(Regenerative City)」の先進事例として紹介され、持続可能な都市開発や地域連携の在り方を共有しました。

オープニング:

開会では、マレーシア天然資源環境サステナビリティ省(NRES)、環境省、在マレーシア日本国大使館、クアラルンプール市、マレーシア製造業者連盟(FMM)が登壇しました。各登壇者は、環境分野における日馬協力の重要性、再生可能エネルギーの導入促進、そして都市レベルでの連携拡大への期待を述べました。

基調講演:

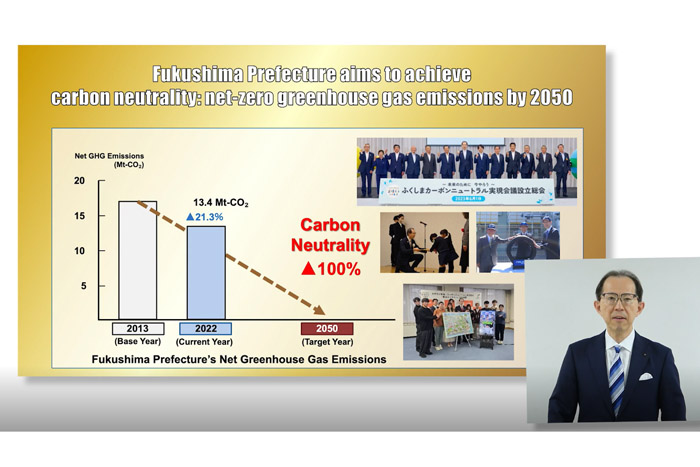

内堀雅雄福島県知事よりビデオメッセージにて、東日本大震災からの復興過程において、2050年までのネットゼロ目標に向け、再生可能エネルギーや水素の活用に向けた取組等と地域主導の経済再生を両立してきた福島の経験が紹介されました。

続いて、福島県内の大学生で構成される「ふくしまカーボンニュートラルアンバサダー」による発表では、ミッション、パッション、アクションの三つの観点から、3.11の経験を踏まえた福島県の取組や思いを発信し、地域が直面する課題や将来のグリーン社会実現に向けた提案と共に、世代や立場を超えた行動を呼びかけました。

パネルディスカッション:

イクレイ日本の進行のもと、福島県の学生、マラヤ大学卒業生、クアラルンプール市の都市計画担当者が登壇し、都市のグリーントランスフォーメーション(GX)や地域コミュニティの再生、再生可能エネルギーを軸とした都市計画の推進に関する意見交換が行われました。クアラルンプール市のノルディン氏は、具体的な対策を住民参加のもとで実施するには、国家目標と連携した地方自治体の行動が不可欠であると主張しました。続いて、マラヤ大学のジュリアナ氏は、自身の地方都市でのプロジェクトを通じて同じ目標に向けて協力することの重要性を強調しました。福島県の大学生は、環境への取組や復興は目標設定だけでなく実践が重要であり、また環境ウィークへの参加が他国の大学生と交流する貴重な機会になったと感想を述べました。参加者は、教育・技術・市民協働を組み合わせることが、地域の復元力と包摂性を高める鍵であるとの認識を共有しました。

本セッションを通じて、福島の経験を踏まえた「再生型都市」へのアプローチが、災害復興と脱炭素化の両立を目指す他地域にも応用可能であることが確認され、今後の都市間・世代間連携の可能性が示されました。

プレナリーセッション:パネルディスカッション

再生可能な都市に向けて:復元・再生・強化

モデレーター:内田東吾

イクレイ日本事務局長

Rosli Nordin

クアラルンプール市

Head of City Planning Department

Juliana Wong Lin Bing

マラヤ大学

塩田 優莉 仁野平 未來

小島 彩也乃

福島県の大学生

(ふくしまカーボンニュートラルアンバサダー)

環境金融や気候変動など8つのテーマ別セミナーを官民連携で開催

日本およびマレーシアの政府、研究機関、民間企業が登壇し、各環境分野における政策・最新技術等に係る知見の共有や、各テーマに応じた積極的な議論がなされました。

参加者からは、具体的な好事例や政策策定などを把握する貴重な機会であったとの声が多く聞かれました。

発表資料のダウンロードはこちらから (185MB)経済産業省が主催した本セッションでは、エネルギートランジションと脱炭素技術の普及を目指す官民連携イニシアチブ(CEFIA(Cleaner Energy Future Initiative for ASEAN))のフラグシッププロジェクトであるZEB及び水素・アンモニアについて、日馬での連携強化に向けて、最新の技術動向や企業の取り組み紹介を行いました。

第1部:ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)技術の紹介

建築分野における省エネルギー化をテーマに、日本企業から最新のZEB関連技術を紹介しました。省エネ建材の活用、建築外皮の断熱・遮熱性能向上、BIPV/BAPV(建築一体型太陽光発電)システムの導入、ビルオートメーションによる最適制御など、エネルギー効率化と再エネ統合を実現する実践的な技術について、都市部におけるエネルギー消費削減やスマートシティ開発の推進に寄与する事例として共有しました。

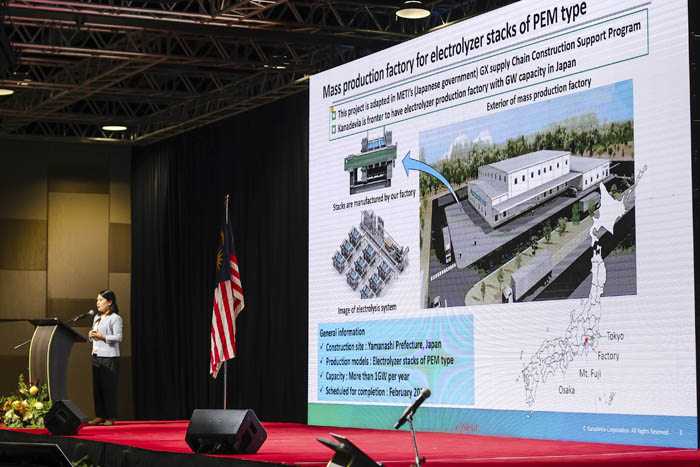

第2部:水素・アンモニア技術の紹介

続いて、水素およびアンモニアを活用したクリーン燃料の導入について、複数の日本企業が技術事例を紹介しました。プレゼンテーションでは、水素供給チェーンの構築、グリーン水素製造技術、アンモニア燃焼・混焼技術の開発などが取り上げられ、マレーシアの脱炭素化に貢献し得るエネルギー転換手段としての実践的な取組を示しました。これらの発表を通じて、エネルギー分野における日馬両国の技術連携の可能性が具体的に共有されました。

環境省とマレーシア・グリーンテクノロジー・気候変動公社(MGTC)が共催した本セッションでは、マレーシアおよび日本の官民関係者が、使用済み自動車(ELV)およびバッテリーの適正管理を通じた資源循環の促進をテーマに意見交換を行いました。ASEAN地域では、経済発展とともに廃棄物の増加が深刻化しており、特に自動車や電子機器に関連するリサイクルシステムの整備が喫緊の課題となっています。冒頭では、マレーシア天然資源環境サステナビリティ省(NRES)および環境省より、循環経済の実現に向けた政策の方向性を紹介しました。マレーシア側からは、廃棄物発電(WtE)の導入に関する課題や制度面での検討状況を説明し、日本側からは、長年培われてきたリユース・リサイクルの仕組みや、部品再生、資源回収の実践例を共有しました。

続くパネルディスカッションでは、両国の行政・産業界から、法制度整備、人材育成、技術基準の共通化など、循環型社会への移行に不可欠な要素について議論しました。また、マレーシア企業からは、廃棄物の分別や回収体制の強化に向けた現場の課題が提示され、日本企業からは、再資源化技術の導入やビジネス展開を通じた協力の方向性が提案されました。両国は、今後の連携深化を通じて、アジア地域における循環モビリティの実現に向けた官民協働を強化していく考えを共有しました。

本セッションでは、マレーシアにおける水環境および廃棄物汚染対策の現状と課題を踏まえ、持続可能な環境インフラ整備や技術協力のあり方について共有しました。マレーシアでは都市化や産業発展の進展により、産業排水・生活排水処理施設の整備が追いつかず、水質汚染や固形廃棄物の増加が深刻化しています。

基調講演では、マレーシア国家水サービス委員会(SPAN)より基調講演が行われました。講演では、マレーシアにおける水資源管理の現状、規制基準の運用、そして水質改善に向けた政策的な課題と展望が紹介されました。

第1部:水環境汚染対策介

冒頭、環境省が、アジア水環境改善モデルプロジェクトなどを通じた協力の取組を紹介し、アジア地域における水環境分野の技術協力とネットワーク強化について説明しました。

続いて、日本の民間企業から、分散型水処理システム、産業排水処理、高度浄化技術、マイクロプラスチック対策、DX(デジタルソリューション)を活用した水質モニタリングなどの技術事例が発表されました。これらの発表を通じ、政策支援と技術開発を組み合わせた水質改善の具体的な取組が紹介されました。

第2部:廃棄物汚染対策

冒頭、環境省が、循環型社会の形成と廃棄物処理技術の国際展開に関する取組を紹介しました。続いて、日本の民間企業から、バイオマスボイラーによる熱供給、低温炭化技術、水素製造、廃棄物発電など、廃棄物をエネルギー資源として有効活用する技術や事業事例が発表されました。

各発表では、最終処分量の削減、リサイクル促進、エネルギー回収の拡大、企業・行政・地域の連携強化など、実効性のある廃棄物管理の方向性が共有されました。これらの経験と知見は、マレーシアにおける循環型経済の推進および環境負荷低減の取組に資するものとして共有されました。

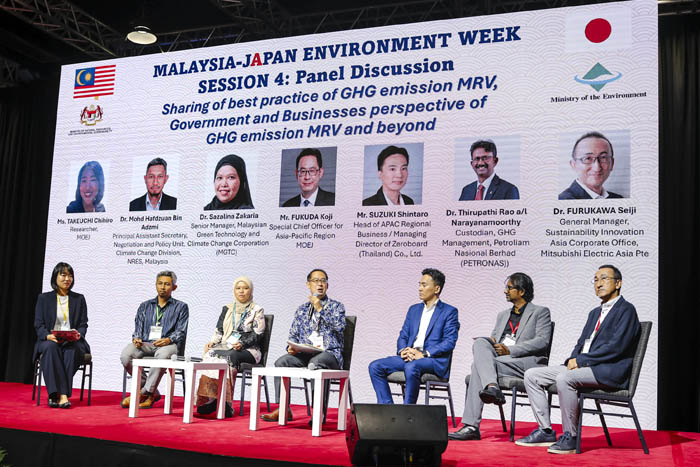

本セッションでは、アジア太平洋地域における温室効果ガス(GHG)排出量の測定・報告・検証(MRV)体制の強化を目的とするコ・イノベーションのための透明性パートナーシップ(PaSTI」)の取組が紹介され、企業による透明性の高い気候行動の促進について議論しました。PaSTIは、日本環境省が主導し、ASEAN諸国のパートナー国と協力して展開している国際的なイニシアティブであり、各国の企業の排出データ管理能力向上を支援しています。

開会では、日本環境省とマレーシア天然資源環境サステナビリティ省(NRES)から、PaSTIの枠組みや活動経緯が説明されました。特に、民間部門の排出データの精度向上を通じて、各国の国が決定する貢献(NDC)の達成を支える仕組みの重要性が強調されました。マレーシア側からは、企業報告制度に関する最新の政策動向や、国内でのMRVシステム整備の進捗状況が紹介されました。

また、フィリピン証券取引委員会(SEC)やマレーシア証券取引所の取組も参考事例として言及され、企業の環境情報開示を促進するインセンティブ制度や、投資家との連携を通じた透明性向上の取り組みが紹介されました。日本側からは、企業による自主的な排出量管理、データプラットフォーム活用、第三者検証の仕組みなど、民間の実践事例が共有されました。

セッション全体を通じて、データの信頼性確保、技術支援の継続、制度と民間の取組の両輪による推進が今後の課題として挙げられました。登壇者からは、マレーシアにおけるPaSTIモデルの適用拡大と、企業の自発的な脱炭素行動の支援に向けて、官民の連携を一層強化していくことが確認されました。

本セッションでは、パリ協定に整合した気候変動対策の実現をテーマに、マレーシアと日本の政策担当者および民間セクターが官民対話を行いました。二国間クレジット制度(JCM)を含む緩和策による脱炭素化と気候変動適応の両面から、政策・技術・ビジネスの連携強化を目的として開催されました。

開会では、マレーシア天然資源環境サステナビリティ省(NRES)および環境省から、それぞれの気候政策と実施状況を紹介しました。マレーシア側は、国家気候変動政策や国家エネルギー移行ロードマップ(NETR)などの最新施策を説明し、日本側は、官民パートナーシップやJCMを通じた地域支援の枠組を紹介しました。両国は、排出削減・吸収の両面での連携を強化し、民間主導の低炭素事業を推進していく姿勢を示しました。

第1部:脱炭素化に向けた取組

産業、エネルギー、都市インフラなどの主要分野における脱炭素化の実践と課題を中心に議論が行われました。日本およびマレーシアの企業から、二酸化炭素回収・貯留(CCS)、廃棄物発電、再生可能エネルギー導入、冷媒管理、コージェネレーションおよびバイオCNGを活用したエネルギー効率化などの取組が紹介されました。

登壇者からは、脱炭素技術の導入には政策支援と投資環境の整備が不可欠であり、技術移転や人材育成を通じた長期的な協力体制の構築が必要であるとの意見が示されました。また、産業界が主体的に取り組む排出削減の事例を通じて、低炭素型経済への移行に向けた現実的な道筋が提示されました。

第2部:気候変動への適応と地域協力

気候変動の影響に対応するための適応策や地域協力の方向性が取り上げられました。マレーシアおよび日本の民間企業、研究機関が、熱さ対策、水資源管理、自然を活用した解決策(NbS)、地域社会の防災力強化などの取組を紹介しました。登壇者からは、技術の導入と地域連携を両立する仕組みづくりの必要性が述べられ、地域社会の参画や民間投資を通じて、持続可能な適応ビジネスを拡大していく重要性が共有されました。

本セッションを通じて、マレーシアの脱炭素化と適応の両面における政策・技術・ビジネスの連携についても協議されています。両国は、既存の枠組を活用しながら、官民が連携して地域全体の気候行動をさらに推進していく考えを共有しました。

本セッションは国際機関日本アセアンセンターとマレーシア貿易開発公社が共催し、“廃棄物からの持続可能な価値創出”をテーマに、ASEAN地域と日本における企業間連携や革新的なビジネスモデルの事例を紹介しました。ASEAN各国では経済発展に伴い廃棄物の発生量が増加しており、環境負荷を軽減しながら資源を最大限に活用する循環型経済への転換が急務となっています。

開会では、本セッションの趣旨説明として、ASEANと日本の官民連携を通じて、リサイクルや再利用をはじめとする持続可能なビジネスの展開を促進していく意義が述べられました。続いて、ASEANおよび日本の企業・団体が登壇し、廃棄物や副産物を新たな製品・原料・エネルギーとして再利用する多様な取組を紹介しました。

発表では、製造業、食品産業、プラスチック・紙・金属などの素材産業を中心に、リサイクル・再資源化技術の導入事例が共有されました。また、ASEAN地域における廃棄物の収集・選別システムの改善や、地域経済と連動したアップサイクル事業など、現地の課題と連携した取組も示されました。

登壇者からは、廃棄物を「負のコスト」ではなく「価値ある資源」として捉える発想の転換が重要であり、企業間の技術協力や市場創出を通じて、地域に根ざした持続可能な経済モデルを構築できることが強調されました。

本セッションを通じて、ASEANと日本の企業が共に取り組む価値創出型循環経済の実践事例が共有され、今後の官民パートナーシップの可能性が示されました。

出展者・来場者の声

-

より広い範囲への企業広報

IGEMの来場者の多くは、当社の想定とは異なる属性の方が多かったため、新たな顧客層の意見を聞くことができました。 -

マレーシアの現地パートナーとの人脈

将来的にパートナーとなる可能性のある現地企業と話すことができ、有意義でした。 -

官民連携と今後の協力の可能性

当社の技術が、特に政府機関や政府部門を中心に、多くの人々に理解していただいたことは喜ばしいことでした。 -

双方の視点からのソリューション

マレーシアと日本の両方から講演者が登壇し、双方から活発な意見交換が行われ興味深いセッションでした。 -

多様で魅力的な議論

廃棄物管理に関する様々な課題が議論され、非常に興味深い内容でした。

関連情報:

「日本・マレーシア環境ウィーク」に出展した(株)BIOTECHWORKS-H2 は、「日本・マレーシア環境ウィーク」において現地企業とMOU締結をいたしました。

関連記事をご覧ください。