現地の声:イベントで学ぶ、

各地域状況/日本企業成功事例

2025.7

| セミナー名 | 第2回日本・フィリピン環境ウィーク 環境金融セッション (2025.1開催) |

|---|---|

| 登壇者 | 世界銀行 環境気候コーディネーター (フィリピン・マレーシア・ブルネイ) Pawan G. Patil |

| 概要 | 世界銀行のPawan G. Patil氏による、世界におけるカーボンプライシング制度に関する紹介。 |

| 関連資料 | https://jprsi.go.jp/files/ew2025ph/Session1/S1-2_Pawan.pdf |

カーボンプライシング制度(CPI)は、温室効果ガス(GHG)の排出に対して経済的なコストを課すことで、企業や個人の排出削減を促す仕組みです。炭素税や排出量取引制度(ETS)といった手法があり、コスト効率よく脱炭素を進められる政策として、近年急速に導入が広がっています。

2025年1月に開催された第2回日本・フィリピン環境ウィークでは、環境金融セッションの登壇者に世界銀行のPawan G. Patil氏を迎え、CPIを取り巻くビジネスチャンスと持続可能な社会と住みやすい地球を築くためのその役割について発表が行われました。

CPIは気候変動分野における頼みの綱

2015年の国連気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)でパリ協定が採択され、地球の平均気温上昇を、産業革命以前と比べて「2℃より十分に低く抑える」とともに、「1.5℃に抑える努力を追求する」ことが、明記されました。

しかしながら、2024年には産業革命前の水準を1.5℃以上、上回ってしまいました。

|

|---|

発表資料 スライド2(産業革命前から現代までの気温上昇を表すグラフ) |

この歴史的な事実を受けて、今こそより良い未来・誰も取り残さない未来を目指し、気候変動に対する取り組みを加速させ、気温の上昇や極端な気象現象・生物多様性の喪失・海洋の酸性化といった前例のない課題に取り組み、その脅威を緩和する中で、科学だけでなく経済的インセンティブや政策を駆使して実効性のある変革を促す必要があります。

そこで、気候変動対策において最も有効な経済的手段の1つがCPIです。CPIは事業者や個人のGHG排出量に応じて責任を負わせることで、単なる環境保護の経済的手段に留まらず、より持続可能で公正かつレジリエントな社会を形作る可能性を秘めています。

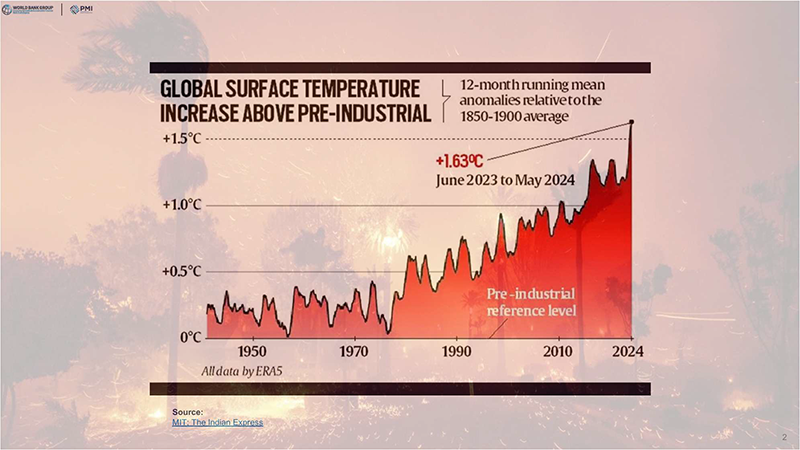

炭素税と排出量取引制度の役割

CPIの手法は2つあり、化石燃料が排出するCO2の量に基づいて課税する「炭素税」と、政府が総排出量に上限を設け、その範囲内で企業に排出枠を付与する「排出量取引制度(ETS)」があります。

どちらの制度もGHG排出に対してコストを課すことで排出削減を図る役割を果たし、企業や消費者がより環境に配慮した行動をするよう促しますが、そのアプローチは異なります。

|

|---|

発表資料 スライド3(炭素税とETSのメカニズム) |

炭素税は、GHG排出量が多ければ多いほど税額が高くなるため、企業にとって排出削減の強力な経済的インセンティブとなります。他方、ETSでは企業が排出量削減をすることにより、政府から与えられた排出枠を売買できるため、事業コストを削減したり、余剰枠を売却して利益を上げたりすることが可能になります。

CPIは環境と経済の両面に変革を起こす

CPIが持続可能な社会とより良い地球環境を導くためには5つの方法があります。

①グリーンイノベーションの促進

GHG排出量に応じてコストが課されることで、企業はよりクリーンな技術への投資を強いられます。これにより再生可能エネルギーや電気自動車、省エネ技術、炭素回収技術といった分野で革新が進み、また市場が形成されていきます。例えばCPIによって事業コストに負荷がかかることで、エネルギー・輸送・製造業といった排出量の多い業界では、よりクリーンで持続可能な選択肢を模索するきっかけとなります。これにより太陽光や風力発電のインフラ整備の加速、より効率的な電気輸送システムの開発、そしてカーボンニュートラルな建設手法の導入が進む可能性があります。

②環境コストの内部化

CPIの大きな利点は環境コストが価格に反映されることです。現状ではCO2排出による環境破壊は商品の価格には含まれていませんが、CPIによりガソリン車やガソリンそのものを購入する際に炭素税が課されることで、消費者がより持続可能な選択をする動機づけとなります。

③地球全体でのGHG排出削減

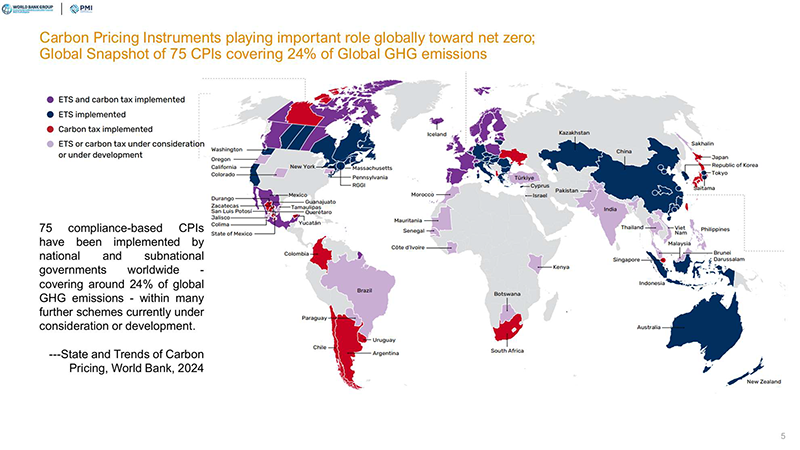

CPIは国際的に採用可能な枠組みです。実際、すでに40以上の国で導入されており、世界全体の排出量の約2割をカバーしています。

炭素国境調整を通じて、各国は公平な競争環境を整え、排出がカーボンプライシングを導入していない地域に移ること(カーボンリーケージ)を防ぐことができます。このような国際的な協力は、真に持続可能な世界経済を構築するための鍵となります。

④循環型経済への移行

CPIによる事業コストへの負荷は、採取・生産・廃棄する直線型の経済から、資源を再利用・修理・リサイクルする循環型の経済への移行も促します。企業にとって、GHG排出量の多い原材料使用や、廃棄に高コストが課されることで、長寿命でリサイクルしやすい製品の開発及び廃棄物削減のインセンティブとなり、資源搾取・廃棄・汚染を大幅に削減することにつながります。

⑤社会的な公平性の促進

CPIによって得られる収益は、脆弱なコミュニティを支援するために再分配できます。低所得層が暮らす地域での再生可能エネルギープロジェクトへの資金提供、グリーンエネルギー分野での雇用訓練などにも使うことができます。

CPIの影と光

CPIは有望な手段ですが、課題も伴います。例えば、低炭素技術の代替手段が十分に整っていない地域では、消費者コストの増加が懸念されます。このために政府は収益を社会プログラムやグリーンインフラ、エネルギー効率向上策などに戦略的に投資し、低所得者層への負担を軽減する必要があります。また、CPIを効果的に機能させるためには、一貫性や透明性が求められます。市場の歪みを避け、公平で効果的な制度を確立するためには、国際的な協力と整合性が不可欠です。

CPIは、単なる経済的なツールではなく、持続可能な社会を築くための強力な手段です。炭素に価格をつけることで、市場、政府、個人に対して、気候変動への「無策のコスト」が高すぎるということを明確に示します。

革新を促し、経済的な機会を創出し、社会的公平性を推進し、排出削減を実現するため、すでに多くの国が、何らかのカーボンメカニズムを導入しています。

|

|---|

発表資料 スライド5(CPIを導入している国や地域) |

まとめ

現在の環境課題に直面する中、気候変動への対策を怠るコストは、CPIを導入するコストをはるかに上回ることを認識しなければいけません。

大胆で野心的な政策を通じて、未来の世代に持続可能で公平に繁栄する世界を残すことが可能なのです。

|

|---|

|

発表者紹介 世界銀行 環境気候コーディネーター(フィリピン・マレーシア・ブルネイ) 環境経済学者であり、環境系スタートアップを次々に立ち上げた起業家でもある。民間から世界銀行に移り、25年以上にわたり、ブルーボンドや自然債務交換など革新的な環境ファイナンスを牽引。研究は『エコノミスト』や『ネイチャー』などでも紹介。現在はマニラを拠点に、フィリピン・マレーシア・ブルネイで気候・環境政策をリードしている。 |

|---|

- 本資料はJPRSIが信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。

- 本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、JPRSIは何らの責任を負うものではありません。

- 本資料へのリンクは自由です。それ以外の方法で本資料の一部または全部を引用する場合は、出典として「JPRSI(環境インフラ海外展開プラットフォーム)ウェブサイト」と明示してください。

ⅰ 本記事は、第2回日本・フィリピン環境ウィーク 環境金融セッションにおけるPawan G. Patil 氏の発表をわかりやすくまとめたものです。