現地の声:お伝えしたいこんな魅力

2025.9

ルーマニア

– 日・ルーマニア間エネルギー協力への道標 –ⅰ

エネルギー分野における世界的なパラダイムシフトが加速するなか、欧州連合(EU)は気候変動対策とエネルギー安全保障を両立させるべく、再生可能エネルギーの拡大を中核に据えた政策を矢継ぎ早に打ち出している。

なかでも前回取り上げたルーマニアは、地理的に黒海に面し、豊かな自然資源と戦略的な位置を背景に、欧州のエネルギートランジションにおいて重要な役割を担い得る国である。水力資源や風力発電に適した地形、太陽光導入の余地に加え、既存の原子力発電所や天然ガス資源も有するため、エネルギーミックスの多様化を通じた脱炭素化を現実的に推進できる基盤を持つ。

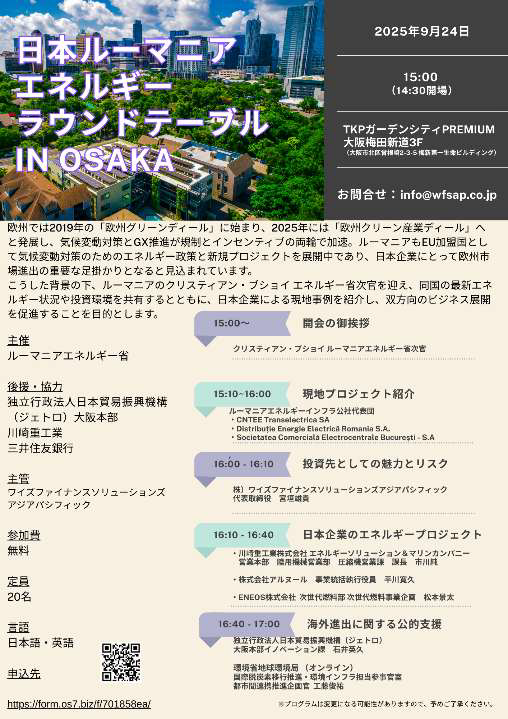

2023年、両政府間で戦略的パートナーシップ宣言ⅱが締結された日本とルーマニアの再生エネルギー分野での協力は、新たな段階を迎えている。その顕著な成果の一つとして2025年9月に「日本ルーマニア エネルギーラウンドテーブルin OSAKA」と「第二回 日・ルーマニア エネルギーフォーラム」が日本で開催され、ルーマニアがおかれた現状と技術協働の可能性を話し合う場が持たれることになった。前者のラウンドテーブルでは、海外環境インフラ事業に関わる企業向けの日本政府によるサポート体制を紹介するセッションも行われ、環境省地球環境局・工藤俊祐都市間連携推進企画官がJPRSIの機能・役割を紹介されたところ、ルーマニア・エネルギー省一行が高い関心を示していた。

官民の取組を広く共有する形で、この最東欧国が持つ未知ながら膨大な可能性が日本の名だたる企業の眼に触れたことに、未来への第一歩として大きな意義があったと感じる。

1.ルーマニアの再生可能エネルギー事情

まず、すべての基盤となるのが再生可能エネルギー市場の拡大余地である。

ルーマニアはEUの「Fit for 55ⅲ」「REPowerEUⅳ」に対応した国家政策をとっている。「Fit for 55」とは、EUが2021年に打ち出した政策パッケージで、2030年までに温室効果ガス排出を1990年比で55%削減することを目標とする。具体的には、排出権取引制度(EU-ETS)の拡大、再エネ比率40%超への引上げ、自動車のゼロエミッション化、炭素国境調整メカニズム(CBAM)の導入等を含む包括的な改革となっている。端的には、加盟国のNECP(National Energy and Climate Plan:国家エネルギー・気候計画)や国内制度改革の指標となり、EU全体の脱炭素ロードマップを実行に移す役割を担う位置づけである。

さらに、ロシアによるウクライナ侵攻を背景に策定されたのが「REPowerEU」と呼ばれる危機対応補強だ。これは、ロシア産化石燃料依存からの脱却とエネルギー安全保障の強化を目的とした緊急行動計画で、LNG受入インフラや電力系統拡充への投資、再エネ導入・水素製造の加速化が柱となっている。

これらのEUレベルでの枠組の下、ルーマニア最新版NECP(2024年提出)では、2030年までに温室効果ガスを1990年比で約50%削減し、再エネ比率を30.7%に引き上げることが目標として掲げられた。加えて、復興・レジリエンス計画(NRRP)のうち44.1%をグリーントランジションに充当し、風力・太陽光・水素等への投資を加速させている。これは当初の削減目標だった41%を改定したものであり、数十億ユーロ単位の資金を再エネ導入に振り分けた形だ。

現場レベルでは太陽光と風力の拡大が顕著だ。契約差額方式(CfDⅴ)オークションでは2024~25年の2回で合計約4.2GWが落札され、太陽光平均約40ユーロ/MWh、風力約74ユーロ/MWhという水準を達成した。これはもはや政策依存ではなく、市場競争力を伴う商業段階に到達しつつあることを示すと言っていいだろう。一方、水力は伝統的な基幹電源だが、気候変動による渇水リスクが高まっており、再開発やリプレース投資が不可欠である。原子力も引き続きチェルナヴォダ発電所の建設が進み、ベースロード電源としての役割を担う。電源構成全体では再生可能エネルギー比率は約40%超に達し、EU平均を上回る水準を示している。

こうした再エネ基盤の拡大は、前回取り上げた水素戦略の前提条件でもあるNeptun Deepから得られる天然ガスが橋渡し資源として活用される一方、長期的には再エネ電力を用いたグリーン水素製造が求められる。再エネ導入と水素社会移行は、切り離された政策ではなく相互補完的に進むプロセスであり、ルーマニアはその接点に立っている。

他方、再エネ拡大の裏側には、資金調達や制度運用上の課題が横たわる。EUのモダニゼーション基金(近代化基金)ⅵやJust Transition Fund(公正な移行基金)ⅶを活用できる点は強みであるが、国内では送電網接続の遅延や許認可手続きの複雑さが依然として投資家にとっての障壁となっている。さらに、EU加盟国でありながらも現時点ではユーロ圏外であることから為替変動リスクや金利上昇による資本コストの増加も無視できない。このため、安定的な収益を確保するCfD制度の再拡充、電力市場の透明性向上、行政手続の簡素化が重要な政策課題となっている。

加えて、クロスボーダー案件特有の商習慣の違いや政治的安定性への懸念も残る。地域社会との合意形成や環境保全も避けて通れず、こうした要素を軽視すればプロジェクトは停滞しかねない。日本企業にとっては、現地パートナーとの信頼関係構築、リスク分散、そして長期的な視野に基づく事業戦略が不可欠となる。

ただし、これらの課題に改善の兆しが差せば、海外からの投資流入が一段と拡大し、ルーマニアは東欧における再エネ投資の中心的な拠点となる可能性を秘めているとも言えよう。

2.日本とルーマニアのエネルギー協力

冒頭に挙げたように、日本とルーマニアの協力関係は2023年に発表された戦略的パートナーシップ共同声明によって新たな段階に入っている。エネルギー分野はその中心的領域であり、両国にとって共通の課題である脱炭素化、エネルギー安全保障、そして技術革新を結びつける契機と位置付けられている。日本は水素やアンモニア・原子力・再エネ技術において国際的に高い競争力を持ち、ルーマニアはこれらを必要とする投資先として有望視されている。

第二回 日・ルーマニア エネルギーフォーラムには、ルーマニア政府代表団と同国においてエネルギー事業を担う国営企業団が来日し、日本側の関係者と一堂に会し、最新の政策状況や投資環境について熱心な意見交換が行われた。なお、参加した国営企業は以下の通りであった。

CNTEE Transelectrica SA

ルーマニアの国営送電系統運営会社であり、高圧送電網の運用・保守・開発を担うとともに、電力市場の運営にも関与。

Societatea Comercială Electrocentrale București - S.A(ELCEN)

ブカレストを中心とした首都圏向けエネルギー供給会社

Distribuție Energie Electrică Romania S.A. (DEER)

ルーマニアにおける主要な電力配電会社の一つで、高品質・安全・継続可能な電力配給を提供。地域のモダナイゼーションにも関与。

特に注目されたのは、ルーマニア・エネルギー省のクリスティアン・ブショイ次官自らの訪日である。彼は欧州議会や国内政治において長年エネルギー政策に関わってきた経験豊富な人物である。

日本企業や官公庁に向けたブショイ次官の発言は、日本企業に対してルーマニア市場の可能性を直接訴えるとともに、投資環境改善へのルーマニア側の政治的コミットメントを伝える効果があった。同時に、日本側からの要望や懸念がルーマニア政府に直接伝わることで、規制や制度の改善に向けた現実的な動きが期待されるようになった点も重要である。

|

|---|

日本ルーマニア |

|

|---|

日本ルーマニア |

これらの会合の意義は多岐にわたる。第一に、政府間で政策の最新情報が共有され、互いの戦略的方向性が確認されたことである。第二に、日本企業にとっては投資機会を具体化する場となり、ルーマニアでの再エネ関連事業などに関する具体案件の萌芽が見えてきた。第三に、官民連携を通じて参入障壁の改善が議論され、許認可や送電網接続といった制度的課題に光が当てられた。第四に、こうした対話を通じて両国の協力がエネルギー安全保障やGX推進という国際的課題に直結することが再確認された。

ルーマニアは再エネ導入と気候中立に向けた転換期にあり、EUの政策的要請と国内資源のポテンシャル、そして制度的支援を追い風に新たな成長軌道を描きつつある。その中で日本との協力は、単なる投資案件を超え、両国の持続可能な発展戦略を結びつけるものである。2025年9月の大阪と東京での会合、そしてブショイ次官の訪日は、その協力を「理念」から「実行」へと進める次なる契機となったことは間違いない。

今後は、制度改革と実案件の着実な推進を通じて、ルーマニアと日本が共に国際的なエネルギートランジションの成功例となることが期待される。再エネ分野でも風力・太陽光に加え、蓄電池や水素製造といった周辺技術を含む包括的な事業展開が進むことが想定される。両国の協力は、単なる二国間関係にとどまらず、アジアと欧州をつなぐ持続可能な未来の橋渡しとして大きな意義を持つであろう。

|

|---|

日・ルーマニア エネルギーフォーラムで講演する |

|

|---|

物流・発電の要衝として環境保全の |

|

|---|

|

執筆者紹介 代表取締役 関西学院大学卒。大阪大学大学院を経て、ドイツ・ゲッティンゲン大学、ポーランド・ヤギェウォ大学修士号取得。みずほフィナンシャルグループに入社後、ベルギーやオーストリア等で法人営業に従事。現所属先欧州本社を経て、2021年に現職就任。大阪・関西万博海外パビリオン商業施設アドバイザー。日系企業の東欧進出支援や欧州企業の日本市場参入支援に携わり、セミナー・講演等も実施。 |

|---|

マクロ情報:ルーマニア (2023年)

| GDP(百万米ドル) | 350,847 |

|---|---|

| 人口(百万人) | 19 |

| 1人あたりGDP | 18,413 |

- 本資料はJPRSIが信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。

- 本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、JPRSIは何らの責任を負うものではありません。

- 本資料へのリンクは自由です。それ以外の方法で本資料の一部または全部を引用する場合は、出典として「JPRSI(環境インフラ海外展開プラットフォーム)ウェブサイト」と明示してください。

ⅰ 冒頭写真:各地の農家を再現した国立農村博物館の様子

ⅱ 日 ・ルーマニア戦略的パートナーシップ共同声明(骨子)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100469561.pdf

ⅲ Fit for 55

https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan/温室効果ガス排出を2030年までに55%以上削減するための包括法案を提出_ja

ⅴ Contracts for Difference

CfD制度は、発電事業者による再エネへの投資リスクを減らすため、一定期間、対象となる電源のストライクプライス(固定価格)と変動する市場価格との間の差額を政府等が補填する制度。

ⅵ モダニゼーション基金(近代化基金)

EU加盟の13か国に対し、エネルギーシステムの更新やエネルギー効率の改善の点において目標を達成するための資金を提供するプログラム。

https://www.modernisationfund.eu/

ⅶ Just Transition Fund(公正な移行基金)

化石燃料または温室効果ガス大量排出産業に大きく依存し、地元経済の多角化を図る必要のあるEUの各地域の社会経済的コストを軽減するプロジェクトに資金を提供するための基金。https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan/eu理事会、温室効果ガス排出の実質ゼロに向け、「公正な移行基金」の創設に合意_ja