現地の声:お伝えしたいこんな魅力

2025.11

石炭時代の遺産

– ブルガリア鉱山地域における環境問題 –

石炭時代の背景と転換の兆し

ヨーグルトにバラ、ひいては相撲といったキーワードが日本人のシナプスを駆け巡るブルガリア。筆者も恐らくは20回は足を運んだであろうこの国は異文化のクロスロードであり、雄大なヴィトシャ山を望む首都ソフィアのイメージは独特の牧歌性を香らせる。

自然豊かな印象が先行する東欧の隠れスポット的な国であるが、そのエネルギー資源は石炭、とりわけ褐炭ⅰに依存してきた。これは単なる産業構造ではなく、地域の雇用や社会基盤を形づくってきた「生活の骨格」とも言える。褐炭は発熱量が低く、輸送効率も悪いが、国内で大量に産出できるため、外国燃料への依存を避けられる点で国の自立を支え、また輸出の一翼を担う存在でもあった。

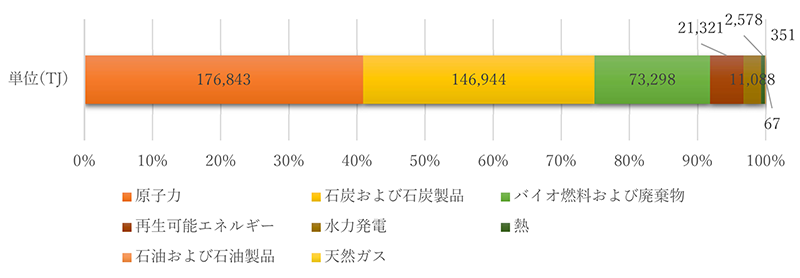

欧州石炭協会(Euracoal)が出した近年の報告では、数年前においても一次エネルギー生産のうち1/3以上を石炭が占め、その98%が褐炭であるとしている。つまり、ブルガリアでは今も発電・暖房・工業用燃料の基幹として石炭が根付いているのだ。

ブルガリアのエネルギー生産構成(2023年)ⅱ

褐炭は燃焼時に大量の二酸化炭素(CO2)や硫黄酸化物(SO2)を排出する。欧州統計局(Eurostat)の統計によると、褐炭1テラジュール(TJ)あたりのCO2排出係数は約101.2トンであり、天然ガスの56.1トンと比べて約1.8倍に相当する。このため、ブルガリアはEU加盟国の中でも温室効果ガス排出強度が高い国の一つとなっている。

こうした構造の中心にあるのが、南中部スタラ・ザゴラ州を中心とする「マリツァ・イストク複合体(Maritsa Iztok Complex)」である。この地域には褐炭鉱山と火力発電所が連なり、国内発電量の半分近くを支えてきた。欧州石炭・鉄鋼共同体(Euracoal)のデータによると、同複合体の採掘面積は約240平方キロメートルに及び、2022年には年間3,430万トンの褐炭を算出。その燃焼による電力供給能力は約3,000メガワット(MW)とされる。

スタラ・ザゴラは、戦後ブルガリアの工業化を支えた「エネルギーの都」であり、この地域の住民の多くは鉱山・発電関連の職に就いている。世界銀行の報告によると、鉱山労働者だけで約1万人、関連企業を含めれば4万人以上の雇用が直接的に石炭と結びついているようだ。この構造は社会的安定を生み出したが、一方で地域を「単一産業依存」の状態に固定させた。

その一方でエネルギー安全保障の裏側には、長年にわたる環境負荷が存在してきた。採掘による地表の破壊、燃焼による大気汚染、廃棄灰による土壌汚染、さらには住民の健康被害――これらは「石炭時代の遺産」として今も地域に残る。褐炭の露天掘り鉱山では地下水の大量排出が必要であり、地盤沈下や土地の不安定化が各地で報告されている。また採掘跡地の多くは適切に復旧されず、放置された空洞が水たまりや沼地に変化している。

EU全体が脱炭素化に向かう中、ブルガリアもエネルギー転換の波を受けた。欧州委員会は「Fit for 55ⅲ」パッケージで2030年までに温室効果ガスを1990年比55%削減する目標を掲げており、ブルガリアはこの流れに合わせて2038年までに石炭火力を段階的に廃止する計画を表明している。だが、その実現は容易ではない。再生可能エネルギーへの移行には資金・制度・社会的合意が必要であり、石炭依存が深い地域ほど摩擦が大きい。

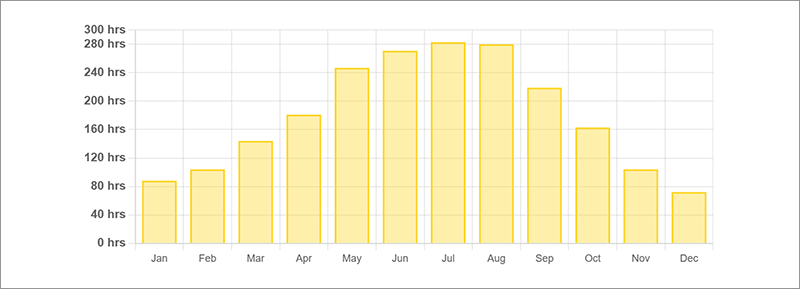

他方、変化の兆しもある。日照時間が年間1,400〜1,800時間と長いブルガリアの気候は、太陽光発電を通じたグリーン水素生産に有利であるとされる。これを受けスタラ・ザゴラには、再生可能水素製造のための「センター・オブ・エクセレンス(CoE)」が設立される予定である。欧州委員会や欧州投資銀行からの補助に支えられる形で、まずは年間500トンの水素を太陽光由来で製造することを目指している。この取組には、トラキア大学、ブルガリア水素協会、イタリアのトリノ工科大学などが参画しており、地域を欧州の水素産業拠点へ変える試みが進行している証左となっている。

北東部の都市・ヴァルナの月間日照時間ⅳ

引用元:Worldwide weather forecasts and climate information

また、ブルガリア企業「グリーン・イノベーション(Green Innovation)」が先般ブルガリア証券取引所でIPOを実施し、約480万ドルを調達した。資金は水素システム生産拡大や新製品開発に充てられ、ドイツやポーランド市場への進出を計画している。このように、かつて石炭がもたらしたエネルギー拠点が、今度は水素エネルギーの実験場に変わろうとしているが、再エネ拡大の現実はまだ厳しい。2024年には再エネ発電容量が938メガワット(MW)増加したが、前年より22%減速している。風力発電の新設が住民反対や許認可遅延で進まず、洋上風力計画も頓挫している。つまり、エネルギー転換は始まりつつあるが、石炭からの脱却は依然として途上である。

再エネ目標の柱を支え得る、日本の技術

ブルガリア政府は、2038年までに全ての石炭火力を廃止し、再エネ比率を50%以上に高める目標を掲げている。その実現には、次の3つの柱が必要とされる。

土地と鉱山跡の再生:

露天掘り鉱山を再生可能エネルギー拠点へ転用し、太陽光発電所や水素製造施設を整備する。スタラ・ザゴラでは、閉鎖予定鉱山にメガソーラーを建設する計画が進行している。

健康・環境監視の強化:

大気・水・土壌汚染の常時監視体制を構築し、住民の健康影響を定期的に評価する。特に水銀・微粒子・重金属の排出モニタリングが不可欠とされる。

地域経済の再構築:

再エネ・水素・循環経済産業への人材移行を促進し、職業訓練・中小企業支援を通じて雇用を維持する。EUの「公正な移行基金」はこの分野に活用されている。

これらの文脈において、日本の取組が貢献できる領域は多岐にわたるのではないか。一例として、上述の通りブルガリアでは環境汚染が深刻な水準にある地域も存在し、正確なデータ取得とその可視化が重要視されている。高感度センサーやデータ分析基盤、遠隔監視ネットワークの構築といった分野で、精密技術やIoTの経験が活かされる余地は大きい。これにより、環境保全とデジタル産業の融合を図る構想も芽生え、やがてはエネルギー供給の脱炭素化を支えるのみならず、地域のインフラ近代化や産業転換にも直接的に寄与する可能性も見いだせるかもしれない。

さらに、ブルガリアは2004年にNATO、2007年にEUへ加盟して以降、欧州・米国両軸の通商政策を推進し、外国投資額は10年余りで約2.6倍に拡大。EU基金を活用したインフラ整備が進行する一方、「バルカン半島のイノベーションハブ」を掲げ、テック産業振興と研究開発支援を国家戦略として位置付けている。ITや工学系の若年人材が豊富で賃金水準も相対的に低く、欧州域内でのコスト競争力を持つ点も、日系企業にとって進出・協業の大きな魅力である。

こうした環境下で、ラデフ大統領は日本を東アジアで最も重要なパートナー国と位置づけ、ハイテク・イノベーション分野、研究開発、教育、さらにエネルギーやインフラ、観光分野での日本との連携を強く歓迎している。日本企業が有する環境・エネルギー関連の高度技術、人材育成ノウハウ、産学官連携の経験は、ブルガリアの持続可能な発展戦略と親和性が高く、相互補完的な協力関係が期待される。とりわけ、脱炭素・再エネ・デジタル化といった横断的テーマのもと、日本が持つ「技術移転」「職業教育」の仕組みを通じて、雇用創出と産業再編の両立を支援する余地は大きいだろう。

緩やかな移行と変動に強みを見せる日本の施策は、ブルガリアの地域ニーズに十分資するものとなり得る。両国がそれぞれの強みを持ち寄ることで、環境・社会・経済の三側面における協働の可能性がさらに広がっていくことが期待される。

ブルガリアのみならず石炭産業からのエネルギー転換は、単なる「燃料の置換え」ではなく、「社会の再構築」を伴う長期的な挑戦である。石炭時代の遺産は、地域の土地と人の記憶の中に深く残っている。だが、それを否定するのではなく、未来のエネルギー基盤へと転換させることが、持続可能な道である。スタラ・ザゴラの空に漂う灰の雲が、近い将来、太陽光パネルの輝きに変わる日が来るかもしれない。鉱山の跡地が再び命を吹き返すそのとき、ブルガリアはようやく「石炭時代の遺産」と決別できるだろう。

石炭依存が続いた経済――移行は始まったばかり

マリツァ・イストク複合体は、ヨーロッパでも最大規模の露天掘り褐炭鉱山である。露天掘りは巨大な重機で地層を削り取るため、土地表面が完全に破壊される。採掘の過程で地下水を排出するため、周辺の水位が数十メートル低下し、地域全体が乾燥化する。採掘終了後の地形は不安定で、地滑りや沈下の危険がある。ブルガリア環境省の報告によると、同国には復旧されていない鉱山跡が300か所以上存在しており、その大半がスタラ・ザゴラ州内にある。

現代人の感覚では、褐炭燃焼による大気汚染は深刻である。欧州環境庁(EEA)のデータによると、2023年時点でブルガリアのPM2.5濃度はEU加盟国中最悪水準で、平均年濃度は22μg/m³に達する(EU基準は25μg/m³以下)。このためか、特にスタラ・ザゴラなどの鉱山都市では、冬季に濃霧のようなスモッグが発生してきた歴史も存在する。Greenpeace Bulgariaの調査によれば、石炭火力発電所による排出がブルガリア国内で年間15000人の早期死亡に関連しているという。その中でもスタラ・ザゴラにおける呼吸器疾患や心疾患の発症率は全国平均の1.8倍、就学前児童に限ると呼吸器系疾患の罹患率は2倍に達する。子どもの喘息・アレルギー・免疫障害の増加も報告されており、地域の医療機関では慢性的な患者増加に対応しきれない状況がある。

また、水銀(Hg)の排出も問題となっている。欧州環境局(European Environmental Bureau : EEB)の調査では、ひとつの発電所で2016年から2017年にかけて水銀排出量が7倍に増加した。水銀は土壌や河川に蓄積し、食物連鎖を通じて人体に取り込まれる。農村部では、井戸水や野菜から高濃度の水銀が検出された事例もある。これは、石炭燃焼の副産物が地域の生活圏に直接入り込んでいることを示している。

加えて、褐炭採掘による土地利用は大きな環境コストを伴う。採掘の過程で発生する土砂廃棄物は年間2億立方メートル以上にのぼり、その一部が堆積場として放置されている。雨季には堆積灰が風や雨で流出し、近隣の河川や周辺農地に堆積する。こういった採掘により排出される地下水には高濃度の硫酸塩が含まれ、河川の水質を悪化させる。マリツァ川の下流域では、水の電気伝導度(EC値)が通常の2〜3倍に上昇しており、農業用水としての利用に制限がある。こうした水質変化は、生態系にも影響を与え、魚類の生息数が減少しているとの報告もある。

廃棄物処理場では、かつての燃焼残渣の灰が風で飛散し、近隣集落の住宅屋根や農地を覆う光景も見られる。これらは「灰の雪(Ash Snow)」とも呼ばれ、住民の生活環境を日常的に侵食している。

鉱山地域の経済は、石炭に深く依存してきた点が否めない。マリツァ・イストク複合体周辺の市町村では、総雇用の6割がエネルギー関連産業に属している。平均賃金は全国平均より20%高いが、他産業が乏しいため、鉱山が閉鎖されれば地域経済が崩壊する危険がある。こうした背景から、地元では「脱石炭」に対する心理的抵抗も根強く、エネルギー転換政策に対して「職を奪うもの」との懸念が強い。また、鉱山で働く世代が老齢化し、若年層が都市部や海外へ流出している。人口減少が進む中で、環境修復や新産業への転換を担う人材も不足している。ブルガリア政府は欧州委員会と連携し、「公正な移行(Just Transition)」のための基金を設置し、総額17億ユーロの支援を受けている。しかし、地域住民の意識改革と雇用移行の実態はまだ緒に就いたばかりである。

|

|---|

|

執筆者紹介 代表取締役 関西学院大学卒。大阪大学大学院を経て、ドイツ・ゲッティンゲン大学、ポーランド・ヤギェウォ大学修士号取得。みずほフィナンシャルグループに入社後、ベルギーやオーストリア等で法人営業に従事。現所属先欧州本社を経て、2021年に現職就任。大阪・関西万博海外パビリオン商業施設アドバイザー。日系企業の東欧進出支援や欧州企業の日本市場参入支援に携わり、セミナー・講演等も実施。 |

|---|

マクロ情報:ブルガリア (2023年)

| GDP(百万米ドル) | 102,434 |

|---|---|

| 人口(百万人) | 6 |

| 1人あたりGDP | 15892 |

- 本資料はJPRSIが信頼に足ると判断した情報に基づいて作成されていますが、その正確性・確実性を保証するものではありません。

- 本資料に従って決断した行為に起因する利害得失はその行為者自身に帰するもので、JPRSIは何らの責任を負うものではありません。

- 本資料へのリンクは自由です。それ以外の方法で本資料の一部または全部を引用する場合は、出典として「JPRSI(環境インフラ海外展開プラットフォーム)ウェブサイト」と明示してください。

ⅰ 水分や不純物の多い石炭

参考 https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/kattansuiso.html

ⅱ 出典:IEA Data and statistics

https://www.iea.org/data-and-statistics

ⅲ Fit for 55…2030年までにGHG排出量を1990年比で少なくとも55%削減するための包括的な政策パッケージ

https://www.eeas.europa.eu/delegations/japan/温室効果ガス排出を2030年までに55%以上削減するための包括法案を提出_ja

ⅳ 出典: https://weather-and-climate.com/average-monthly-hours-Sunshine,varna-city,Bulgaria